メロディは自然の法則でできている有機物!(◎_◎;) ( 続き )です。

前回の二つの法則は、垂直方向(高低)の音の運動に関することでした。

今回は、水平方向(横)の運動について考えてみます。

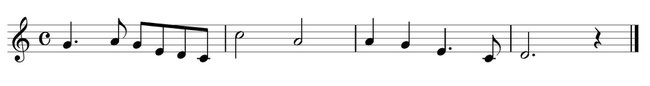

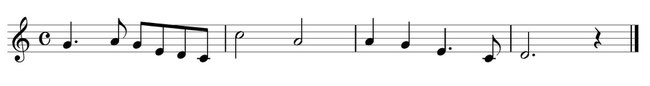

後半の2小節を見てみましょう。

2小節目でこの4小節間のフレーズの最高音に至ったメロディは、〈落ちようとする性質〉に従って次第に下降していきます。

その際、水平方向の運動に大きな影響を与えるのは和声(ハーモニー)です。

西洋クラシック音楽や現代のほとんどの音楽に使われているのは「機能和声」と呼ばれる

ハーモニー進行です。

「機能」とは、曲中のそれぞれの和音がある役割を持ち、それによって音楽が有機的に進行できるよう考えられた、あるいは結果的に理論付けられたものです。

最初にお話ししたグレゴリア聖歌やヨーロッパ中世音楽にはこの概念はありませんでした。従って、当時の音楽からは音が宙に浮いたような、浮遊する方向性の希薄な印象を受けます。しかし、現代の音楽にはない特有の美しさがあるのも真実です。

機能和声ができるきっかけになったのは《カデンツcadenza》(終止形)と呼ばれるハーモニーの進行パターンが考えられたからだと言われています。概ねバロック期に出来上がったカデンツは、それ以降の西洋クラシック音楽に論理性やドラマ性を与えました。

メロディーの最も単純な和音進行を記号で表すと上記のようになります。

C: Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅴ

ローマ数字はこの旋律(ハ長調)の音階の音度数と和音の構成音を表しています。

Ⅰ :音階の1番目の音で構成音はドミソ。

機能和声ではトニカ( T )と言います。

Ⅳ :音階の4番目 の音で構成音は ファラド。

機能和声ではサブドミナント( S )。

Ⅴ :音階の5番目の音で構成音はソシレ。

機能和声ではドミナント( D )。

ここで《カデンツcadenza》(終止形)のパターンは

① T−D−T

② T−S−T

③ T−S−D−T

ですので、この進行は③にあたります。

楽譜にはありませんが次の小節ではⅠ(T)に進むからです。

音は向かうべき音に進行します。

メロディの最高音から下降してきた音は、カデンツの法則に従って4小節目にレの音に進みました。リズムの動きも、大きなエネルギーを使った前半から穏やかに落ち着くように横に運動しています。

演奏上は今までのことを踏まえた上で、さらにこの4小節のメロディ(フレーズ)が一つの山の形になっていることにも注目して表現するのもいいと思います。

今回は、和音進行の法則から「音が向かうべき音に進行する」ことを見てみましたが、音は別の要素でも、ある音からある音へと進むというベクトルが働くことがあります。

それは、またの機会にご紹介できればと思います。

* ブログのタイトルをクリックするとコメントしていただけます。

コメントをお書きください