日本列島もいよいよ冬本番!

寒い日が続いています。

私事、お正月に風邪をひいてしまい、完全に寝正月となってしまいましたが、皆様はいかがお過ごしだったでしょうか?

さて、今回は「転調」についてです。

音楽において、その魅力を倍増させるこの魔法について、いくつかご紹介できればと思っています。

今年もお付き合いの程、宜しくお願い致します。

さて、1750年のJ.S.バッハの逝去は、西洋音楽史にとって重要な分岐点として考えられています。

バッハの死去とほぼ時期を同じくして、現代にまで影響を及ぼしている西洋クラシック音楽の基礎的事柄の多くが確立されてきたからです。

「調」Tonalityについても同様でした。

紆余曲折はありながらもこの頃確立した調は、20世紀前半まで維持されます。

この間のおよそ250年の間、作曲家達は「調性」を基礎に置いて作曲していくことになります。

しかし、彼らは一つの調だけを使って作曲した訳ではありませんでした。

曲によって調を変えることはもちろんですが、曲中でも調を変化させ、音楽に深みと奥行きを与えていきました。

この「曲中で調を変える」ことを「転調」modulationと呼んでいます。

その方法は千差万別で、作曲家の個性を発見することができる大きな要素の一つとなっているとともに、その時代の音楽的表現の傾向も知ることもできる大きな鍵の一つです。

古典派、ロマン派前期の転調

古典派の転調は、近親調への転調が特徴です。

詳述は省略させていただきますが、近親調とは曲の中心となる調と親戚関係にある調のことで

『同主調』『平行調』『下属調』『属調』などが主な転調先となっています。

W.A.モーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」から、有名なアリア『恋とはどんなものかしら』です。

冒頭は恋に対する憧れの気持ちが生き生きと歌われますが、上記楽譜の3段目からは揺れ動く気持ちの揺らぎが語られていきます。

モーツァルトはここで上に5度(属調)の転調を使いました。調では、ハ長調からト長調です。

見知らぬ恋に対する高揚した気持ちがまっすぐに伝わってくるようです。

Mozart: Le Nozze di Figaro.

Voi che sapete

シューベルトも転調の名人でした。

古典派のモーツァルトより後の世代、ロマン派に属する人ですが、時に、いつ転調して戻ったか分からないような見事な作品を多く残しています。

「よそ者としてやってきた僕は、またよそ者として去っていく」と失恋の傷を歌う前半の後、曲はニ短調から上へ3度、平行調のヘ長調と転調します。「あの娘は恋心を口にし、その母は結婚まで・・」と幸せな日々を回想したのもつかの間、すぐにニ短調へと復帰、青年の物悲しく重い足取りをピアノの後奏が模倣します。

F.シューベルト

歌曲集「冬の旅」第1曲 『おやすみ』

ロマン派の転調

ロマン派に入ると作曲家達は、様々なまた独自の転調技法を使って作曲するようになります。

古典派が用いた近親転調はもちろんのこと、それ以外の遠隔調への転調が盛んに行われます。

R.シューマンの歌曲集「ミルテの花」から第1曲『献呈』です。

上記楽譜3段目までの変イ長調に対し、4段目、古典派であれば変ホ長調(属調)を使うであろうところで、半音上のホ長調が使われています。

その効果の絶大なことは、お聴きいただければすぐお分かり頂けます。まるで、異空間に飛んだような別世界がそこには開かれています。

"Widmung"

歌曲集「ミルテの花」から第1曲『献呈』

(1〜3段)

君は僕の魂 僕の心

僕の歓び ああ僕の苦しみ

君は 僕の生きる世界

僕がただよう天国

ああ 僕の墓 そこに

僕は 悩みを永遠に葬った

(第4段〜)

君は憩い 君は安らぎ

君は天から僕につかわされた人

君の愛によって 自分の価値を知り

君のまなざしが 僕を光で満たす

君は愛によって 僕を高める・・・(後略)

リュッケルトによって書かれた詩ですが、後段の「君」攻めは

最愛のクララに向けられたものであったことでしょう。

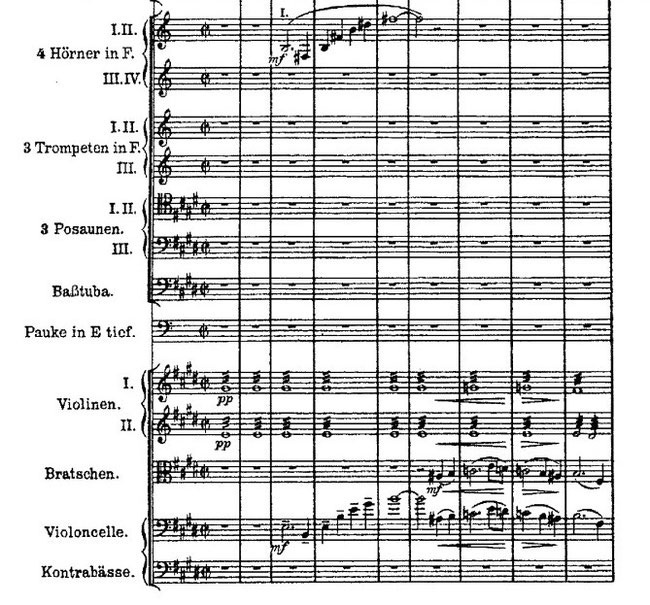

上の楽譜は、P.I.チャイコフスキー作曲の幻想序曲「ロミオとジュリエット」

その第2主題「愛のテーマ」が出現する移行部分です。

低音弦楽器とホルンで奏されるのは「ラ・ド#・ミ・ソ」の和音。

通常ですと「レ・ファ#・ラ」の和音に解決する属和音なのですが、

チャイコフスキーはここで素晴らしい転調を作り出しています。

私はこの曲を最初に聞いた時、この部分で、心が大きく開かれて自由に飛翔していくかのような感覚におそわれました。

まさに「確執・葛藤」から「愛」への天才的な転調です。

幻想序曲「ロミオとジュリエット」

前半 移行部

後期ロマン派以降

後期ロマン派のR.シュトラウスやG.マーラーなど、ヨーロッパ・クラシック音楽の爛熟期には、見事な作品群が次々と生み出され作曲技法も一段と高度化していきました。

「調」については、マーラーの交響曲第10番嬰ヘ長調(遺稿・未完)第1楽章 アダージョなどに認められるように、次第に調性感が無くなっていき崩壊していきます。

その後、シェーベルクの十二音技法等、伝統的な「調」に依存しない作曲法が模索されていくことになります。

しかし調性音楽の持つ魅力や、転調の美しさは不滅だと私は思います。

現に、現代における商業音楽のほとんどは「調性音楽」です。

バイオリンのボウ・トレモロの霧の中から聴こえてくるチェロとホルンの伸びやかな旋律。

A.ブルックナーの交響曲第7番ホ長調、第1楽章の冒頭です。

7〜8小節目にかけて、長3度下の調、ハ長調に一瞬転調しています。

宇宙に投げ出されたような、完全な異空間へと、聴き手を誘う感動的な冒頭だと思います。

「転調は素敵!」

次回は、楽曲アナリーゼのために転調を調べてみます。

コメントをお書きください

inok (木曜日, 27 10月 2016 02:36)

なんか、転調が複雑ならそれで良い感じがしますね。モーツアルトの曲には、もっと遠隔に突然飛ぶ転調がいっぱいあります。しらべてみて下さい。そうでない、と決め付けるのは、良くないです。また、モーツアルトの楽節構造も調べて見てください。これらの作曲家とは格が違うのがわかるはずです。極論ですが、技法的には、シェーンベルグすらかすんで見えるはずです。